英語の長文は、大学受験・TOEIC・英検などで配点が高いので絶対に苦手を克服しておきたい分野です。

ところが「英単語はマスターしているのに長文が読めない」「内容が理解できない・・」など苦手で悩む人も多いのではないでしょうか。

長文問題は、ちょっとしたコツや勉強方法を知ることで飛躍的に得点を伸ばすことが可能です。

- 長文読解のコツやポイントは?

- 勉強におすすめの参考書や教材は?

- 大学入試に向けた効率的な勉強法は?

このページでは長文の苦手克服のため、今すぐに実践できる方法をわかりやすくまとめています。

今からでも間に合います!受験前に是非参考にしてみてください。

目次

英語の長文について

英語の長文は、大学入試において大きな割合を占めています。

文法や単語ができても長文ができなければ入試には受からない、と言われるほど、長文は大切な要素です。

実際に、センター試験、私立、国立などは、どの試験も長文を重視しており、有名大学の英語試験における長文の割合を見てみると、どこの大学も問題の50%は長文であり、70~80%が長文の大学もあります。

このように、長文は、英語で良い点数を取るために重要なファクターとなっているのですが、ではどのようにしたら長文で高得点を取ることができるのでしょうか。

ここでは、長文が上手く読めない人、長文を読むコツを知りたい人などに向けて、長文を読むテクニックと、最適な勉強法、おすすめの参考書をご紹介します。

解法テクニック

長文を読む際に解法のテクニックを知っていると、読みやすさがアップします。必要なテクニックを取り入れて、長文読解に応用してみてください。

単語を推測する

長文を読んでいると、よく分からない単語が出てきます。

その時、普段ならその意味を辞書で調べることができるのですが、テストでは調べることができません。

そこで重要になってくるのが、単語の意味を推測する、という作業です。

長文読解では、分からない単語を含む文章は、前後の文章とつながりを持っており、意味が通るように構成されています。

なので、分からない単語の周辺の文章を読めば、その単語の意味を推測することができます。

正確な意味が分からなくても、その言葉が肯定的な意味か否定的な意味か、推測できる場合もあり、実際の試験で、どうしても分からない単語が出てきたら、周囲の文章から意味を推測するようにすると、たとえその単語を知らなくても文章を理解できます。

このように、単語の推測は、長文を読み進めていく上で重要なテクニックなのですが、全ての分からない単語を推測する訳にもいきません。

推測で導けない単語もありますし、なにより、単語の推測には時間がかかり、推測ばかりしていると長文を読むスピードが遅くなってしまいます。

このため、長文を素早く読むためにも、出来る限り単語力を上げて、推測を使わなくても意味を理解できるようになっておくことが大切です。

このように、単語は、できる限り語彙を増やしておき、それでも分からない単語は、意味を推測して文意をつかむという方法が、最も効果的です。

先に問題を読む

長文では、先に問題を読んでおくことも大切です。

問題を読んでおくと、長文の内容をなんとなく捉えておくことができますし、長文を読んでいる時に問題の該当箇所に来たら、すぐに答える作業に入ることができるので、時間の短縮になります。

これが、長文を読んだ後に問題を読むと、長文→問題→長文という順番で読まなければならなくなり、問題→長文と読むだけで回答できる場合と比べて、多くの手間がかかります。

また、問題を意識しながら長文を読むことで、答えの見当をつけながら長文を読むことが出来るため、効率的な読み方ができます。問題と長文の前後関係がばらばらの文章もあり、全ての問題に応用できる手法ではないのですが、長文を読む時は、なるべく問題を先に読み、手際よく読解を行えるようにしましょう。

接続語をチェック

長文読解では、接続語に注意することも有効な方法です。

例えば、逆説の接続語が出てきた場合、その後の文章は、前と逆のことを述べる文章だと前もって知ることができますし、その文章の意味が分からなくても、おそらく前と逆のことを言っているのだな、と意味を推測することができます。

このように、接続語に注目することは、文章を読んでいく上で有効な手段です。

特に、butやhoweverなどの逆説の接続語の後には、筆者の主張したい重要な文章が来ることが多いですので、主張を正確に捉えるためにも、チェックしておきましょう。

和訳しないで読む

長文を読む時に、それをひとつひとつ和訳して読んでいる人は多いと思います。

しかし、全ての文章を英語から日本語に置き換えて読んでいると、読解に膨大な時間がかかってしまいます。

そこで、読んだ長文を和訳せずに、英語のまま理解する訓練を行いましょう。

すると、文章を読むスピードが格段に上昇します。

この時、文章を読む時は、文章の意味をイメージで捉え、ひとつひとつ読み返して和訳しない、という読み方をすることがポイントです。

言葉の意味を考えないでも文章を読めるレベルまで英語力を高めることができれば、長文を読む速度も、飛躍的に高まります。

これを身につけるためには、英語の文章を数多く読みこなす作業が必要ですので、できるだけ普段から英語を読み、英語に慣れておきましょう。

繰り返し読む

長文は、一回読んだだけでは意味を理解できないことが多くあります。

特に、難しい長文ではその傾向が顕著です。

しかし、一回読んで理解できなくても、2回目に読むと意味を理解できる、ということが多くあります。

これは、一回目で長文のだいたいの内容を把握しているため、2回目で読む文章の意味を推測しやすくなっているためであり、難しい文章の場合は、特に繰り返し読むことが効果的です。

このように意味を取りにくい長文に出くわしたら、繰り返し読み、より正確に内容を理解するようにしましょう。

構造を把握する

英文の構造を把握することは、文意を捉える上で有効な方法です。

簡単な文章はそのまま意味を把握することができますが、難しい英文は、何がどこにかかっているのか分からずに、混乱してしまうのではないか、と思います。

そのような時は、どこが何にかかって、何を修飾しているのか、といった部分を理解できるように、かっこをつけたり、SVOCを明確化したり、矢印をつけたりして、意識的に構造を把握する作業に取り組みましょう。

すると、誤訳をせずに正しい意味を把握することができます。

では、実際の英文の捉え方について、ひとつ問題を解いてみましょう。

まず始めの文章の主語(S)はTelevisionでhasが動詞(V)です。その目的語(O)がa vast potentialで、to enrich people’s lives by giving them access to sports and the artsがOにかかります。enrichは「豊かにする」という意味で、ここまでを訳すと、「テレビを見ることは、スポーツや芸術に触れることで人々の生活を豊かにするという、大きな可能性を持っています」①となります。

次の「:」は、前の文章を説明したり、言い換えたりする際に用いられる記号であり、ここでは「つまり」②といった意味があります。

その次は、itがS、can makeがV、activitiesがO、捉えにくいですが少し離れた所にあるso attractiveが補語(C)で第5文型の形になります。

ここまでを考えてみると、activities they may at first watch passivelyはtheyの前にthatが省略されていてactivitiesにかかっており、passivelyは「受動的に」という意味なので「初めは受動的に見ていた(テレビの)活動」と訳すことができます。

これをつなげると、「それは、初めは受動的に見ていた(テレビの)活動を魅力的にしてくれます」③となります。

次のthat以下は、魅力的にしてくれることでどうなるか、を説明しています。

stimulate A into Bで「AがBになるように促す」「AがBのようになる」と訳すことができ、ここではそれが受身の形になっています。active participationは「活動的な参加」ですが、ここでは「自分から参加する」といった意味合いであり、全体では「自分から参加するようになる」④となります。

以上をまとめて、①~④を一つの文章にすると、

「テレビを見ることは、スポーツや芸術に触れることで人々の生活を豊かにするという、大きな可能性を持っています。つまり、初めは受動的に見ていた(テレビの)活動が魅力的になるので、自分から参加するようになるのです。」

となります。

(元予備校講師、薮下義人氏の解説より引用)

上記の例文は、少し難しいレベルではあるのですが、構造把握の手順を覚えるには、問題に数多く取り組んで、何がどこにかかっているのか、構造理解の精度を上げておくことが大切です。

構造、構文把握が苦手な人は、ビジュアル英文解釈(Part1)、ポレポレ英文読解プロセス50といった本で、構造把握の練習をすることをおすすめします。

速読で速く読む

長文の読解は、時間との戦いでもあります。

なるべく短時間で適切に意味を理解できれば、それに越したことはありません。

そこで、英文全体に素早く目を通して、意味の概略をつかんでいく速読の手法が、有効になってきます。

しかし、試験に出る長文は、難しい表現が使われている所もありますので、そこは構造把握をしながらしっかりと精読し、早く読み進めることができる部分は速読で素早く読む、といったように、読み方を上手く使い分けていくことをおすすめします。

このように、文章が長い場合は、必要な箇所だけを精読すると時間の節約になります。

また、さきほど紹介したように、先に問題を読んでおき、本文を読みながら該当箇所を探すという方法も有効です。

基本的には、初めの方の設問は本文の前半、後ろの方の設問は本文の後半に出ることが多くありますので、該当箇所を探すうえで、有効な方法だといえるでしょう。

しかし、そのパターンに当てはまらない問題もありますので、基本として設問と本文の位置関係を把握しつつ、それに当てはまらない場合は、時間をかけて慌てずに対応していくことが必要になります。

速読をする時は、文章全体の流れを把握することも大切です。

文章の要点をおさえる時は、長文の冒頭を読んだり、段落ごとに意味の概略を把握すると、全体の流れをとらえやすくなります。

時間内に長文が解き終らないという人は、速読で素早く文章を読み、問題の該当箇所を精読するという手法が、おすすめできる読み方です。

段落ごとに主張を整理する

長文を読んでいると、どこに何が書かれていたのか、分からなくなることもあります。

そんな時は、段落ごとに主張を整理すると便利です。

すると、あとで読み返した時、どこに何が書かれていたのか分かりやすくなるので、問題を解きやすくなり、要約問題などを解く時にも便利です。

その段落の主要な内容を表している文章は、段落の初めか終わりにくることが多いです。

また、長文全体の主張は、文章全体の冒頭に書かれていることが多くあります。

要約を行う際は、このようなポイントをおさえ、要所要所で、文章の意味を把握するように心がけましょう。

すると、文章全体の構造をとらえやすくなり、そこから意味の分からない文章の意味も推測しやすくなります。

簡単な問題は、すぐに意味を把握できるので問題はないのですが、難しい問題は、このように段落ごとに意味を要約し、整理すると問題を解きやすくなるので、気になる人はこの手法を取り入れてみましょう。

難しい文にはスラッシュを入れる

日本語と違い、難しい英文を読んでいると、どこが意味の切れ目か分からなくなることがあります。

そこで、英文にスラッシュ(/)を入れて区切ることで、意味をとらえやすくすることができます。

区切り方としては、意味の固まりで区切ってもいいですし、分かりにくい主語を明確にするために区切っても大丈夫です。

自分に合ったやり方でスラッシュを入れれば、構造が難しかった英文の関係性が見えてきて、意味をとらえやすくすることができます。

しかし、全ての文章にスラッシュを入れていたら時間がかかるので、簡単な英文は速読して意味を理解し、構造をとらえにくい難しい文章にスラッシュを使うことをおすすめします。

分からない文章はひとまず飛ばす

長文の試験には、難しい英文が紛れ込んでいることが多くあります。

簡単な英文だけでは、受験生の実力を測れないですし、合否のふるい分けも出来ないからです。

そこで、受験生側は難しい文章に対して対策を行う必要があります。

難しい文章には、文章の構造解析とスラッシュ入れを行い、理解しやすくする必要があるのですが、それでも意味が分からないこともあります。

そんな時は、分からない部分を飛ばして先に進みましょう。

すると、先の文章との前後関係で、分からない部分の意味が分かったりすることがありますし、難しい部分が、問われている問題に関係がなく、読解の必要のないケースもあります。

このように、考えても分からない文章が出てきたら、それを飛ばしてしまいましょう。

先に分かる問題を片づけてからその問題に戻ってきた方が、いつまでも悩んで時間を浪費するよりも効率的です。

このように、難しい部分は、飛ばして後から意味を類推したり、問題自体を後回しにすることも、解法テクニックのひとつです。

主題を先につかむ

長文の場合、その文の主題をつかんでおくと、全体の意味を把握しやすくなります。

例えば、今年の夏は暑い日が長く続いた、B社は市場調査を綿密に行っている、といった文章だけでは、長文の全体像は見えてきません。

しかし、あらかじめ、主題としてB社の缶コーヒーのセールスが伸びている理由、という長文全体の主題を把握していると、上記の文章が何について書かれているのか、すぐに理解することができます。

このように、主題を把握しておくことは、長文全体を把握する上でも大切な要素です。

先ほども述べましたが、主題は、長文の冒頭や段落の初めと終わりに書かれていることが多いですので、そこをきちんと押さえてから、全体の文章を把握するようにしましょう。

解法テクニックまとめ

このように、長文の解法テクニックには様々な手法があります。

どれも有効なテクニックなのですが、多くあり過ぎてどれを使ったらいいか分からないという人もいるかもしれません。

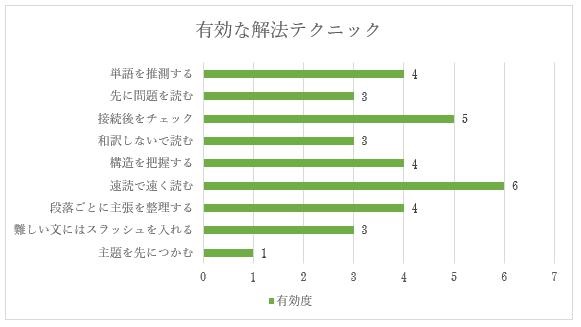

そんな人のために、早稲田や慶応、東大生などの英語の得意な人達が、実際にすすめている解法テクニックをグラフ化しました。

誰か一人が有効な解法としてそれを紹介していたら、有効度が1つ増えるという形で集計されており、有効な解法テクニックが何なのか、おおよその所が分かるようになっています。

(インターネット各所より集計)

このように見てみると、速読、接続語のチェック、単語の推測、構造把握、主張の整理、といった解法の有効度が高いことが分かります。

長文読解が苦手な人は、実際にこのような解法を取り入れて、長文問題に挑んでみてください。

しかし、どの解法が自分にとって使いやすいかは人それぞれですので、どれが自分に合うのか色々と試してみて、自分に合った読解法を完成させましょう。

長文読解力を上げる勉強法

次に、実際に行うと良い勉強法について、解説していきたいと思います。

解法テクニックを学んだら、それを素早く行うために、長文読解に慣れておく必要があります。

ここでは、長文読解を行う上で有効な勉強法を紹介しますので、参考にしてみてください。

音読する

音読することが果たして有効な勉強法なのか、と疑問に思う人もいるかもしれません。

しかし、音読を行うと、英語を英語として認識することができるようになり、語順通りに読む癖が身につく、読むスピードが上がる、記憶に残りやすい、といったメリットがあります。

実際に成果を上げた人の中には、「文構造の把握を練習しながら、音読のトレーニングを行い、英文を100回音読したら偏差値70を超えました」という人もおり、様々な所で音読の有効性が重要視されています。

一回音読するだけではほとんど意味がないので、同じ文章を繰り返し音読して、英語に親しむ習慣を身につけましょう。

質と量を高める

長文は、量をこなすといい、という人がいれば、質を高めるといい、という人がいます。

どちらがいいかということは分かりませんが、出来れば質の高い勉強をしつつ、量をこなしていきたいですね。

では、質の高い勉強が何かというと、しっかりと復習して間違った所を把握し、訳文を読み、ここに書かれている勉強法を実績していくことだと言えるでしょう。

しかし、量をこなさないと英語に慣れずに、英語を英語のままとらえる、といった読み方も出来ませんし、間違った所を、復習で正していくという作業も出来ません。

なので、当たり前といえば当たり前なのですが、長文読解の勉強では、量と質を大事にするようにしましょう。

文法の勉強をする

英文法の知識は、文法問題を解く以外にも長文読解でも役に立ちます。

英文法の知識があれば、長文読解でも文の意味を正確に把握することができますし、構造把握には、文法のSVOCの知識が役立ちます。

文法的に考えてこう解釈するしかない、というくらいに文意を判断できると長文読解が楽になります。

長文だからといって文法を疎かにせずに、きちんと文法を勉強して構造把握を出来るようにしましょう。

問題集は少数に絞る。復習が大事

長文読解の問題集は数多く出版されており、どれをやればいいのか迷うかもしれません。

そして、あれもこれもとたくさんの問題集を買って一回やっておしまい、という結果になる人もいると思います。

しかし、問題集は1つを何度も復習して完ぺきに仕上げた方が、勉強の効果が高くなります。

問題集を復習すると、一度間違えた問題を再確認することができるので、間違いを正すうえで効果的ですし、知識の定着率を高めることが出来ます。

また、複数の問題集をやる時も、違う問題集に同じことが書かれていたら、それは重要なポイントである場合が多いです。

そのような場合は、そこをしっかりとおさえて、間違えないようにすると、重要度の高い知識から身につけることができます。

しかし、初めから色々な問題集に手を出すと、どれも中途半端な結果になりがちですので、まずは1つを完ぺきに仕上げてから次に進むようにしましょう。

答えに至った根拠を書き出し、解答の解説と比べる

問題集には、解答の解説がついていて、それを読めばなぜ選択肢を選ぶことができるのか、分かるようになっています。

そこで、間違えた問題では、自分が解答に至った根拠を書き出してみて、それを解説と比べてみましょう。

すると、自分の思考過程と正しい思考過程を比較することが出来るので、自分のどこがまずかったのか、正確に理解することが出来ます。

語句が分からなかったことが原因なのか、文構造が上手くとれなかったのか、原因を分析して次回以降に役立てることで、正しい思考過程を身につけることができます。

解説を読んで納得するだけでなく、自分の考えとどこが違ったのか、明確化することが、正確な長文読解をする上でのカギになります。

長文読解で正確に内容を読み取れずミスばかりしている人は、解説と自分の考え方の違いを比較しながら、正しい思考法を身につけるように勉強していきましょう。

リスニング力を鍛える

リスニング力を鍛えることと、長文読解をすることにどのような関係があるのか、迷う人もいるかもしれません。

しかし、リスニングで素早く英文の意味を理解することは、長文を素早く読んでいく作業と同じような行為です。

リスニングでは、いちいち全ての英語を和訳していたら読むスピードに追いつきませんので、和訳しないで素早く内容をつかんでいく必要があります。

これは、先ほど紹介した解法テクニックのうち、和訳しないで英語のまま意味を理解する、長文を速読する、という手法と同じ力が問われていることになります。

つまり、耳から英語を聞き取るのか、目から英語を読み取るのか、の違いはあれども、英語の文章を素早く把握するという点においては同じであり、リスニング力を鍛えれば、素早い長文読解をする力も身につくのです。

このためには、長文の音読を行うと、英文を英文のまま素早くとらえる訓練になりますので、色々と試してみてください。

このように、長文読解のスピードを上げたいという人は、リスニングの力を強化することをおすすめします。

単語力を身につける

単語力を高めておくと、どのような長文でも単語で迷うことなく読めるので、実際の入試において有利です。

しかし、実際の入試には、単語帳に載っていないような難しい言葉や、載っていても覚えにくい言葉が出てくることがあり、知らない単語に出くわした時の対応も重要です。

解法テクニックで紹介したように、知らない単語は推測することで意味をつかむことが出来ます。普段から知らない単語が出てきたら、意味を予測してから辞書を調べ、それが当たっているか確認し、予測の精度を高めておきましょう。

しかし、意味を予測するためには、周囲の文章を読み込む必要があり、時間がかかってしまいます。また、予測にも限界がありますので、予測しないで済むように、単語力を上げておくのに越したことはありません。単語の勉強は少しの隙間時間に行うことが出来ますので、日頃から単語の勉強に取り組む習慣を身につけるようにしましょう。

長文の勉強法まとめ

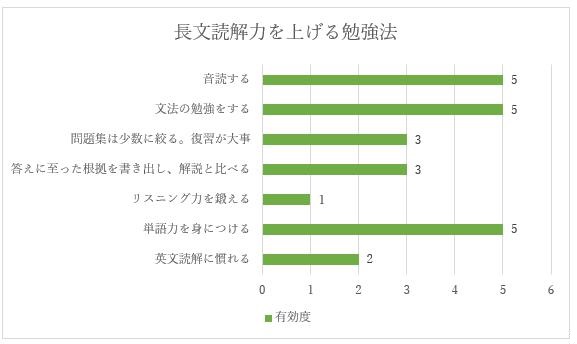

色々な長文読解のための勉強法を紹介してきましたが、では実際に、どの勉強法が最も効果的なのでしょうか。その効果を有効度別に集計したものが、以下のグラフになります。

(インターネット各所より集計)

このグラフは、英語の効果的な勉強方法を解説している東大生、慶応生、早稲田生などのおすすめする長文読解方法を集計して、グラフ化したものです。誰か一人が有効な勉強方法としてそれを紹介していたら、有効度が1つ増えるという形で集計しました。

これを見てみると、音読する、文法の勉強をする、単語力を身につける、といった勉強法が多くの人によって薦められていることが分かります。

長文読解が苦手で、正確な意味が分からない、という人は、上記の勉強法を取り入れてみてください。

きっと長文読解がしやすくなるのではないか、と思います。

また、人によって自分に合った勉強方法は様々ですので、ここにある手法を色々と試してみて、自分に合った方法を取り入れるのもいいかもしれません。自分なりの優れた勉強法を見つけて、長文読解力アップを目指しましょう。

おすすめの参考書・問題集

ここまでは、解法テクニックと勉強法の解説をしてきましたが、次は実際に勉強する上で有効な参考書・問題集を紹介したいと思います。

ここで紹介する本は、基本的に有名でおすすめできる物ばかりですので、気になる本があったら、ぜひ手に取ってみてください。

やっておきたい英語長文シリーズ

やっておきたい英語長文300

河合出版

売り上げランキング: 1,748

長文30題で構成された問題集です。

やや易しい~標準レベルの問題集で、読解に必須の項目を基礎から学べるようになっています。

タイトルの300は、収録されている長文の語数を表しており、この本の場合は、300語前後の長文となります。

感想・レビュー

英語の勉強を始めたばかりの初級者におすすめしたい一冊です。センター試験や中堅私大レベルならこれだけで十分だと思います。解説が丁寧な所もおすすめできるポイントです。

長文読解を始める人には、ちょうどいいのではないか、と思いました。これをやっておけば、単語や文法も自然と身につくのではないか、と思います。

センターレベルの英語を楽に読める人は500が良いと思います。私には300がちょうどよかったです。偏差値55くらいの時に解いてみたのですが、ちょうどいいと思いました。

やっておきたい英語長文500

河合出版

売り上げランキング: 2,494

やっておきたい英語長文500は、500語前後の長文が収められており、多くの人に薦められている有名な問題集です。

長文20題が掲載されており、レベルは標準~やや難しいくらいのレベルで、多くの大学のレベルに対応できる読解力を身につけることができます。

長文を解くための着眼点や考え方を身につけたい人におすすめしたい一冊です。

感想・レビュー

長文対策をする受験生なら誰もが目にするであろう有名な問題集です。解説がしっかりしており、役に立ちます。

問題の質が良いと思います。レベルは少し難し目で、難関大学志望者にいいのではないか、と思います。

長文の内容が面白いので、読解練習にちょうどいい問題集です。解説が少し不十分なので、詳しい所まで解説してほしいという人には、不向きかもしれません。

やっておきたい英語長文700

河合出版

売り上げランキング: 3,987

600~900語の長文15題を収録した問題集です。

標準~難解レベルの問題が多く、長文読解を完成させたい人向けの本です。

頻出テーマを扱っているので、本番のテストにも役立ちます。

感想・レビュー

難易度が高いので、いい練習教材だと思います。この一冊をやり込めば、大抵のテストに対応できるのではないか、と思いました。(匿名)

解説が詳しくてよかったです。難関大学の入試問題が使われているので、難易度は高めだと思いました。(匿名)

やっておきたい英語長文1000

河合出版

売り上げランキング: 20,666

900~1600語までの長文を10題収録した問題集です。やや難しい~難解レベルの問題演習ができます。

感想・レビュー

問題の質が高く、受験英語の最後の仕上げに良いのではないか、と思いました。(匿名)

記述や要約問題が出る国立や早稲田のような大学を受験する人には、いいのではないか、と思いました。(女性)

ポレポレ英文読解プロセス50

代々木ライブラリー

売り上げランキング: 2,564

なぜその解答になるのか、過程の説明に重点を置いた問題集です。

読解をしていく上で、必要な知識が身につきます。少し難し目で、難関大学を受験する人に最適な一冊です。

感想・レビュー

簡単な長文から難しい物まで50題あって、良い問題集だと思います。構文に一癖あるので、難しい構文を読み解く力がつくのではないか、と思います。(匿名)

解説通りにカッコやSVOCを割り振って訳を行い、100回以上音読したら、英語の偏差値70を突破しました。最終的には慶応大学に合格することができました。(匿名)

速読英単語(1)必修編

z会 (2013-12-09)

売り上げランキング: 459

単語帳なのですが、長文読解の教材としても使えます。長文は70本あり、単語は入試に必要な単語のうち、94%にあたる1900語をカバーしているので、単語はこれ一冊で大丈夫です。CDで音声を音読することで、聞き取る力だけでなく、英語を読むスピードも向上するという利点があります。

感想・レビュー

英文を読む、単語を覚える、リスニング対策、といった様々な使い方ができるのが良いと思いました。

勉強嫌いな私が、英文法と単語と、速読英単語を音読するだけで、センター試験の点数が50点から170点まで上がりました。英語が苦手な人にも、自信を持っておすすめできる学習書です。

この本は、精読ではなく速読用に最適だと思いました。付属のCDでリスニング対策も出来るので、お得だと思います。

ビジュアル英文解釈(Part1)

駿台文庫

売り上げランキング: 5,035

英語を基礎から学べる参考書です。

長文が読めない、構造が取れない、訳せないといったように、英文解釈が苦手な人にうってつけな一冊です。

Part1ならGMARCHレベルの英文を読めるようになり、Part2までやると東大の英文までできるようになります。

感想・レビュー

英文法の知識はあるけれど、長文読解ができない、という人におすすめです。例文の解説が多いので、しっかりと解釈を学べると思います。この本を繰り返し学習しながら、解釈のコツをつかんでいく方法が良いのではないか、と思います。

英文が読みやすいので取り組みやすく、詳しく学べば深い所まで英文解釈を理解することが出来ます。

中学生レベルの英文解釈から学ぶことが出来るので、英語が苦手な人にも良いのではないか、と思いました。

問題精講シリーズ

基礎英文問題精講

私大標準から上位校向けの参考書です。

精読に適しており、5~6文で英文の構造を把握するための本です。

基礎的な構文と和訳の練習を行うことができます。

感想・レビュー

この一冊を何度も繰り返し解き、答えを覚えるまでやり込みました。すると、偏差値が70を超えました。分からない所を無くすまでやり込むことがポイントだと思います。

偏差値48しかありませんでしたが、この本とDuoをやったら偏差値が62まで上がりました。ぜひおすすめしたい参考書です。

英文標準問題精講

国立二次・私大難関向けの参考書です。

5~6文の英文で文の構造を把握するのに最適です。

難しい内容なので、英語の対策を一通り終えた人向けの本で、教養を高めるために最適であり、文章が面白い内容となっている点が特徴です。

感想・レビュー

英文の量、質、ともに最高峰の本だと思います。(匿名)

難しすぎて、受験に役立ったかどうかは疑問ですが、社会人になって英語が必要になった時に役立ちました。(匿名)

40年以上前から有名な本です。難関大学の英語には有益な本だと思います。(匿名)

基礎英語長文問題精講

私大標準~上位校向けの長文問題を練習するための本です。

問題数は50問で、上級編の英語長文問題精講はかなり難しいため、これだけで十分だという人もいます。

感想・レビュー

解説が少ないため、解答の根拠を詳しく知りたい人には不向きかもしれません。英語の実力を一通り身につけている人が、長文の数をこなすためには最適な問題集なのではないでしょうか。

センターレベルの英文を問題なく読める人に最適な一冊だと思います。上位国立大学・早稲田・慶応の受験者が、長文対策をするのに、最適な問題集だと思います。

文章をぶつ切りにして細かく学ぶ基礎問題精講よりも、長文で学べるこの問題集の方が、全体像が見渡せていいと思いました。

英語長文問題精講

国立二次・私大難関向けの問題集です。長文読解の問題集の中でも、かなり難しい部類に属しており、難しすぎて必要ない、という人もいる問題集です。

感想・レビュー

英語の基礎を網羅している学生向けの問題集です。近年は、これより簡単な長文が多い傾向にありますので、志望校の過去問を見てから購入することをおすすめします。

この問題集は、構文が確認できる、単語や熟語が解説されている、といった特徴のある一冊です。実際の過去問で構成されているので有意義であり、標準レベルの英語力を身につけた人が、難しい長文に挑みたい時におすすめしたい一冊です。

手取り足取り教えてくれる問題集ではありません。しっかりとした学力がついていて、良質な問題に挑みたい、という人に最適な一冊です。この本が難しいと感じるなら、解説が丁寧で簡単な英文解釈の本をやることをおすすめします。

問題精講シリーズは、受験本の中でも有名なシリーズです。長文向けの本のうち、どの本が、どのような内容になっているかというと、おおよそは以下のようになっています。

| レベル | 内容 | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| 基礎英文問題精講 | 私大標準~上位 | 5~6文の短い英文で構造をつかむための本 | 基礎的な構文と和訳の練習を行える。 |

| 英文標準問題精講 | 国立二次・私大難関 | 5~6文の短い英文で構造をつかむための本 | 勉強というよりは教養を高める本。文章の内容が面白い。 |

| 基礎英語長文問題精講 | 私大標準~上位 | 長文問題を練習するための本 | 問題数50問が収録されている。英語長文問題精講はかなり難しいため、これだけで十分だという意見もある。 |

| 英語長文問題精講 | 国立二次・私大難関 | 長文問題を練習するための本 | 問題数60問が収録されており、かなり難しい。 |

基礎シリーズは、難しいなりにも、多くの人がすすめている人気のある本です。

しかし、それ以外の2冊は難しいことで有名で、難解な読解に挑みたい、という人におすすめできる一方、難しすぎて受験には必要ない、という人もいます。

実際の感想を読んで、どの本がいいのか参考にしてみてください。

最後に、ここで取り上げている参考書・問題集を難易度ごとに表にしました。こ実際に購入する際の参考にしていただければ幸いです。

| 参考書・問題集 | レベル/th> |

|---|---|

| やっておきたい英語長文300 | センター試験レベル |

| やっておきたい英語長文500 | GMARCHレベル |

| やっておきたい英語長文700 | 早慶レベル |

| やっておきたい英語長文1000 | 東大・京大レベル |

| ポレポレ英文読解プロセス50 | 早慶レベル |

| 速読英単語(1)必修編 | センター試験~GMARCHレベル |

| ビジュアル英文解釈Part1 | センター試験~GMARCHレベル |

| 基礎英文問題精講 | GMARCH~早慶レベル |

| 英語標準問題精講 | 東大・京大レベル |

| 基礎英語長文問題精講 | GMARCH~早慶レベル |

| 英語長文問題精講 | 東大・京大レベル |

まとめ

このように見てみると、長文読解には様々なテクニックがあり、色々な勉強法があることが分かります。

ここで紹介した方法は、実際に効果がある手法ばかりですので、色々と試して自分に合った手法を取り入れ、長文読解を乗り切りましょう!

自分にぴったりな英語教材・勉強法を見つける

・英検

・英会話

・ビジネス英語

・旅行英会話

・TOEIC300点の方

・TOEIC400点の方

・TOEIC500点の方

・TOEIC600点の方

・リーディング

・スピーキング

・発音

・ライティング

・語彙力

・文法

![速読英単語1必修編[改訂第6版] (Z会文章の中で覚える大学受験英単語シリーズ)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51xLCndDuXL._SL160_.jpg)